Путешествуя по стране:

Сузак Сузак — село в Сузакском районе Южно-Казахстанской области. С 1928 по 1934 год административный центр Сузакского района. Село расположено в сухой... |

|

More in: Заповедники Казахстана, Интересные места Казахстана, Талгар, Шелковый путь, Музеи Казахстана, Древние города Казахстана, Новости |

Культура Казахстана:

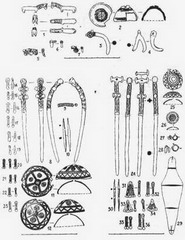

Материальная и духовная культура казахов Казахи - древний и самобытный народ, обладающий большим и разнообразным культурным наследием. Материальна... +Далее... |

Семья казахов: сплоченность и традиции Мнения относительно того, нужно ли чтить традиции, разделились. И, несмотря на то, что все окружающее пос... +Далее... |

Национальный казахский костюм - отражение культуры и тр Национальная одежда казахов вобрала в себя лучшее от традиции, созданной на протяжении многих веков. Она ... +Далее... |

Карта Казахстана:

Авторизация

Музеи Казахстана:

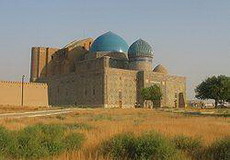

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави — мавзолей на могиле поэта и проповедника Ходжи Ахмеда Ясави, расположенный в городе Туркестане в Юж... |

Мавзолей шейха Ибрагима В народе повелось говорить, будто «святых (бабов) в Сайраме не счесть». В среде тюркоязычных народов испокон веков благодарные п... |

Мавзолей Карашаш-аны Это исторический памятник, возвышающийся в центре Сайрама. Впервые мавзолей был воздвигнут в ХШ веке над могилой Карашаш-аны - м... |

Новые статьи

- Отдых в Карпатах в адекватном ценовом сегменте: сезон лето

- Страховка для визы в Чехию: особенности получения

- Важность тщательной проверки нужды протезирования зубов у детей

- Почему стоит пройти обучение по пожарной безопасности в УПЦ "Професійна безпека"?

- Тарас Левчик: положительные и другие отзывы

- Улучшением бизнес-имиджа Казахстана займутся пиарщики

- Максимально простой интерфейс для административного компонента системы

- Сколько стоит каталог свадебного фотографа: мысли экспертов

- Вехи истории балетной обуви

- Перечень дешевых отелей во Львове близко к центру

Кочевое хозяйство

История Казахстана - Казахстан в древности

«Передвигайтесь, не будьте оседлыми,кочуйте по весенним, летним и зимним пастбищам и землям у моря, не зная недостатка. Пусть у вас не убавятся молоко, сметана, кымран».

Огуз-хан

Обычно считают, что все, кто ведет подвижный образ жизни – кочевники. Такая точка зрения относит к кочевникам австралийских аборигенов, охотников и собирателей, американских конных охотников на бизонов. Это не совсем верно. К номадам можно отнести лишь скотоводов, основа хозяйства которых – производство, а не присваивание.

Кочевое скотоводство – это особый вид производящей экономики, при котором преобладающим занятием является подвижное скотоводство, а большая часть населения вовлечена в периодические перекочевки. На территории Казахстана жители с древних времен занимались кочевым скотоводством. Постоянство маршрутов перекочевок описано древнегреческими учеными. Географ Страбон писал: «Они следуют за своими стадами, выбирая всегда местности с хорошими пастбищами; зимою в болотах около Меотиды, а летом на равнинах».

Через 2000 лет Плано Карпини утверждает, что «все они зимою спускаются к морю, а летом по берегам этих самых рек поднимаются на горы». Таким образом, более 2000 лет эти маршруты остаются постоянными.

Во 2 тысячелетии до н.э. в евразийских степях бытуют так называемые «культуры степной бронзы». Скотоводы вели подвижный образ жизни, следовали на телегах, запряженных лошадьми за своими стадами.

Кочевое скотоводство характерно и для более суровых мест. Крупнотабунное оленеводство на севере России существовало совместно с присваивающим хозяйством (охота, рыболовство). Олени использовались как транспортное средство. Саамы разводили оленей еще в VII веке. Ненцы, коми, ханты, манси, энцы, кеты, юкагиры, коряки, чукчи, нганасаны занимались оленеводством вместе с охотой и рыболовством.

Зарождение кочевого скотоводства в Степи невозможно объяснить одной причиной. Здесь много причин и факторов. Пастушеское скотоводство, при наличии определенных условий, могло быть исходной формой для полукочевого и кочевого хозяйства. Толчком, побудившим скотоводов окончательно забросить земледелие и перейти к кочевничеству, стало наступление сухого климата во 2 тысячелетии до нашей эры.

Уже в древний период кочевой хозяйственно-культурный тип деятельности получил широкое распространение на всем ареале степной, полупустынной и пустынной зон Евразии. Кочевничество стало формой адаптации человека к сложным географическим условиям. Образ жизни во многом зависит от среды обитания и географических условий.

Большая часть территории Казахстана представляет собой степную и полупустынную зоны со слабо обводненной поверхностью. Короткое жаркое лето с суховеями и длительная, суровая зима с буранами затрудняют ведение земледелия. Поэтому господствующим способом ведения хозяйства здесь становится кочевое скотоводство.

Кочевое скотоводство в наиболее чистом виде в Казахстане существовало на западе. Для юга характерно полукочевое скотоводство. Здесь в качестве второстепенного и вспомогательного занятия выступало земледелие.

Полукочевое скотоводство представляется многими вариантами. Полуоседлое скотоводство отличается от полукочевого тем, что земледелие в балансе хозяйства становится преобладающим. В евразийских степях скифы, гунны, золото-ордынские татары имели полукочевые группы. Полуоседлое скотоводство подразумевает наличие сезонных перекочевок отдельных скотоводческих групп и семей в данном обществе.

Пастушеское или отгонно-пастбищное скотоводство характеризуется тем, что большая часть населения живет оседло и занимается земледелием, а скот целый год находится на вольном выпасе.

Оседлое скотоводство имело варианты: придомностойловое, когда часть скота находится на пастбищах, часть - в стойлах, придомно-оседлое с вольным выпасом, иногда с минимальной заготовкой кормов.

В чем особенности кочевого скотоводства? Скотоводство было преобладающим видом хозяйственной деятельности.

Хозяйство носило экстенсивный характер, связанный с круглогодичным внестойловым содержанием скота на подножном корму. При этом в перекочевках участвовало все население, или, по крайней мере, его большая часть. Кочевники заботились о сохранности пастбищ. И не только казахи. Оленеводы Севера России стремятся уменьшать нагрузку на пастбищные ресурсы.

Бедуины воздерживались от использования летних пастбищ, у сомали вожди обладали властью объявлять определенные пастбища закрытыми с целью их восстановления. Увеличение поголовья скота ради получения прибыли в долгосрочной перспективе было невыгодно – результатом стал бы перевыпас и истощение пастбищ. А это равносильно тому, что называется «рубить сук, на котором сидишь».

| Читайте: |

|---|

Легенды Казахстана:

Легенды о Боровом |

Мифические образы казахов |

Слово назидания:

Слово четвертоеЛюди внимательные давно заметили — глупый смех равносилен опьянению. Опьянение ведет к проступкам, разговор с хмельным причиняет головную боль. Предаваясь пустому смеху, человек ... |