Путешествуя по стране:

Руины Сарайчика В 50 км от современного города Атырау, на правом берегу реки Жайык сохранились руины некогда величественного и знаменитого города Сарайджука (нынешн... |

|

More in: Заповедники Казахстана, Интересные места Казахстана, Талгар, Шелковый путь, Музеи Казахстана, Древние города Казахстана, Новости |

Культура Казахстана:

Казахские песни и национальные музыкальные инструменты Давняя это история. Много лет назад, жил один старый казах-музыкант и помнил он всю историю всех девяти о... +Далее... |

Древняя казахская культура сохранялась и обогащалась наДревняя культура и цивилизация казахов является предметом изучения многих ученых. Казахская культура является ... +Далее... |

Материальная культура Казахстана XIII - первой половины Среди монгольской аристократии вскоре после прихода к власти четко наметились две тенденции по отношению к о... +Далее... |

Карта Казахстана:

Авторизация

Музеи Казахстана:

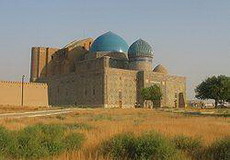

Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави Мавзолей Ходжи Ахмеда Ясави — мавзолей на могиле поэта и проповедника Ходжи Ахмеда Ясави, расположенный в городе Туркестане в Юж... |

Мавзолей шейха Ибрагима В народе повелось говорить, будто «святых (бабов) в Сайраме не счесть». В среде тюркоязычных народов испокон веков благодарные п... |

Мавзолей Карашаш-аны Это исторический памятник, возвышающийся в центре Сайрама. Впервые мавзолей был воздвигнут в ХШ веке над могилой Карашаш-аны - м... |

Новые статьи

- Отдых в Карпатах в адекватном ценовом сегменте: сезон лето

- Страховка для визы в Чехию: особенности получения

- Важность тщательной проверки нужды протезирования зубов у детей

- Почему стоит пройти обучение по пожарной безопасности в УПЦ "Професійна безпека"?

- Тарас Левчик: положительные и другие отзывы

- Улучшением бизнес-имиджа Казахстана займутся пиарщики

- Максимально простой интерфейс для административного компонента системы

- Сколько стоит каталог свадебного фотографа: мысли экспертов

- Вехи истории балетной обуви

- Перечень дешевых отелей во Львове близко к центру

Изменения в хозяйственной жизни казахов в 20-50 гг. XIX в

История Казахстана - Казахстан в XIXв

Изменения в хозяйственной жизни казахов в 20-50 гг. XIX в. Изменения в экономике Казахстана. Колониально-карательные меры царизма привели к изменению хозяйственной жизни в казахской степи. Строительство укрепленных линий и крепостей в глубине степи нарушало традиционные маршруты кочевий. Занятие скотоводством, особенно близ пограничной линии, стало небезопасным. В период Отечественной войны в Россию было отправлено большое количесгво скота, что привело к значительному сокращению его поголовья в степи. В первой четверти XIX в. казахское кочевое хозяйство переживало явный кризис. Он усугублялся отчуждением лучших земель в пользу казачества. Из-за дефицита зимних пастбищ многие казахские хозяйства стали переходить к стойловому содержанию скота. В связи с этим они стали заниматься сенокошением. Отдельные жайлау стали использоваться как сенокосы.

В некоторых районах появились рыболовство, добыча соли для продажи на рынке. Казахи-бедняки, ранее, занимавшиеся рыбной ловлей лишь для удовлетворения потребностей своей семьи, стали ловить рыбу для продажи. Так, в 1841 г. только по реке Торгай, по неполным данным, рыболовством занимались до 200 семей, вылавливавших до 2 тысяч пудов рыбы. Всего в Младшем жузе в 40-х годах продавалось в среднем в год до 6,5 тысячи пудов рыбы. В середине XIX в. рыболовство достигло значительного развития на озере Зайсан и в мелких реках, впадающих в него.

Добыча соли производилась на степных соленых озерах. В середине XIX в. казахи восточной части Младшего жуза продавали в среднем ежегодно более 2 тыс. пудов соли.

В связи с тем, что на местных рынках вырос спрос на пушнину, казахи в большей мере, чем в предшествующее время, занимались охотой на лисиц, корсаков, зайцев. В 1828 г. например, только в Бокеевском ханстве продано до 10 тысяч сайгачих шкур и 10 тысяч заячьих шкурок.

Русская колониальная администрация не была заинтересована в развитии казахского землепашества, поэтому в Положении 1844г. указывалось, что казахов надо оставлять предпочтительно в кочевом состоянии и препятствовать их занятию земледелием. С запрещением пользоваться землями вдоль Жаика, Ертиса, Тобыла, Есиля казахские земледельцы не могли орошать свои пашни водой этих рек.

Зачастую казахские пашни отдавались переселенцам. Так, в 40-х годах пашни казахов, живших в низовьях Сырдарьи, были переданы казачьим переселенцам. Последние, не имея опыта поливного земледелия, портили ирригационные системы, собирали с полей один-два урожая, а затем отбирали у казахов новые земли. Так, проникновение русских властей вело к разрушению традиционного казахского земледелия. Это позволяло превратить Казахстан в рынок сбыта российского зерна и источник получения дешевого мяса.

Налоги и денежное обращение. В 1837 г. в Младшем жузе была введена кибиточная подать по 1 рублю 50 копеек серебром в год с каждой кибитки. От уплаты подати освобождались должностные лица – старшины, султаны, находившиеся на службе у пограничного начальства и муллы. Подать взималась в одинаковой мере и с бая, и с бедняка, не имеющего скота. Кроме того, существовали многочисленные сборы, повинности, штрафы и т.п.

Введение новой системы налогов и повинностей в казахской степи привело к возрастанию роли денежного обращения. Налоги вносились в казну деньгами. Рост спроса на скот и продукты скотоводства приводили к тому, что казахское скотоводческое хозяйство, прежде всего байское, постепенно начинало приспосабливаться к требованиям рынка. Не только скотоводство, но и другие отрасли хозяйства приобретали товарный характер. Возросла роль Казахстана также как рынка сбыта русского хлеба и промышленных товаров. В 1851 г. был разрешен беспошлинный ввоз хлеба в казахскую степь. Из Казахстана вывозились в основном продукты животноводства. Торговля между Россией и Казахстаном особенно возросла в годы континентальной блокады и во время Отечественной войны. Царское.правительство покровительствовало русским купцам и предпринимателям в развитии торговли с Казахстаном. В Оренбурге, Троицке, Уральске и др. городах увеличивались размеры обмена. Одновременно развивалась торговля на форпостах и казачьих станицах. В первой половине XIX в. из Казахстана ежегодно вывозилось скота в среднем на сумму 3-3,5 млн. рублей. Большую роль в развитии торговли в степи сыграли сезонные ярмарки. В 1832 г. была открыта ярмарка в Бокеевском ханстве, оборот которой составил более 2 млн. рублей. Открылись также Новоузенская, Че’рноярская, Семипалатинская, Кояндинская и т.д. Они были связаны с крупными российскими ярмарками. Деятельное участие в торговле принимали казахские баи. Они брали у русских купцов на комиссию товары, которые затем продавали одноаульцам.

После введения в 1837 г. кибиточной подати казахи стремились продавать привезенные на ярмарку скот и сырье за деньги, чтобы внести подать. Часть денег оставалась в Казахстане и находилась во внутреннем обращении.

Итак, в первой половине XIX в. в Казахстане развиваются товарно-денежные отношения и товарное производство. Многие казахские хозяйства приспосабливаются к потребностям рынка. Эти изменения привели к разложению натурального хозяйства казахов. Казахстан со своими природными богатствами и экономическим потенциалом постепенно стал превращаться в сырьевой придаток новых капиталистических отношений.

| Читайте: |

|---|

Легенды Казахстана:

Легенды о Караман-ата |

Легенды о Боровом |

Слово назидания:

Слово ТринадцатоеИман — есть незыблемая вера в единого и всемогущего создателя, о бытии и существовании которого дано нам знать из посланий через его пророка, да благословит Аллах его имя. Сущ... |